O universo regressou em fragmentos.

Primeiro, a dor. Não a dor aguda e específica de um osso quebrado ou de pele queimada — ela conhecera ambas intimamente nas últimas horas, ou seriam dias? — mas uma dor nova, fundamental. Uma dor de dentro. Uma agonia que não vinha dos nervos, mas do próprio tecido da sua existência, como se cada célula gritasse em uníssono ao ser reescrita à força.

Depois, o cheiro. Cobre e sal. O odor metálico de seu próprio sangue, agora uma poça fria e pegajosa no chão de cimento, misturado ao fedor de suor rançoso e medo. Medo. Era o cheiro dominante naquele lugar, impregnado nas paredes, no ar estagnado. O medo dos outros. E o seu.

Por fim, o som. O gotejar rítmico de água em algum lugar distante, um metrônomo para o seu novo inferno. E mais perto, muito mais perto, o som que a fez prender uma respiração que não sabia que tinha. Um coração. Batendo. Lento, pesado, entediado. Tum-dum. Tum-dum. A uns dez metros de distância, do outro lado de uma parede de concreto e uma porta de aço.

Mônica não sabia como sabia disso. A distância, o material da parede, o estado emocional do dono daquele coração. A informação simplesmente estava lá, uma nova camada de percepção sobreposta à sua realidade destroçada.

Ela tentou se mover. O corpo não obedeceu da maneira antiga. A escuridão na cela era quase absoluta, mas para seus olhos recém-nascidos, era um véu de veludo cinza, cheio de nuances. Ela viu os contornos da própria forma quebrada no chão. O braço esquerdo, torcido em um ângulo impossível. As pernas, uma massa de contusões e cortes. Viu, com uma clareza desapaixonada, o que os homens do DOI-CODI haviam feito com ela. A moça tímida da Serra do Mendanha, a estudante que sonhava com livros, fora arrastada para aquele porão por um crime que não cometeu. Um favor inocente a um namorado, um quarto alugado para o primo errado na hora errada da história do Brasil. E por isso, por um equívoco cruel da ditadura que asfixiava o país, eles a haviam destruído.

Mas algo mais havia respondido. Algo que dormia em seu sangue desde o berço, desde o sussurro em uma língua morta que assombrou os pesadelos de seu pai. A promessa sussurrada na escuridão do galpão de carvão. Ekēlu. Torne-se a escuridão.

E a escuridão havia respondido.

“Ana daʾummatim alkī, mārtī, dādī”, a noite sem fim disse em sua voz ancestral, “torne-se a escuridão, minha filha, meu amor”.

Um espasmo percorreu sua espinha. Não era um tremor de frio ou fraqueza. Era um poder se aglutinando, uma fome se avolumando em seu âmago. Uma fome que não era por comida. Era uma necessidade primal, uma compulsão que redefinia a própria palavra “querer”. Seu corpo, quebrado e exaurido, começou a se consertar. Ela ouviu o estalo nauseante de seu próprio osso se realinhando no braço, um som que deveria tê-la feito gritar, mas que foi recebido com uma curiosidade fria. A dor reescrita da existência refluía, sendo substituída por um vazio que exigia ser preenchido.

O coração do outro lado da porta. Tum-dum.

A fome se intensificou. Sua língua passou pelos lábios rachados e ela provou o ar. Pôde sentir o gosto. O gosto do homem do lado de fora. Café barato, cigarro e uma complacência entediada. Um animal de pasto, esperando o fim de seu turno.

A moça dos poemas, a alma que amava a sanfona de oito baixos de seu pai e a poesia de Cecília Meireles, gritou em algum lugar no fundo de sua nova consciência. Um grito silencioso de horror. Não. Por favor, não.

Mas outra voz respondeu, uma voz que não usava palavras. Era um rosnado que vibrava em seu peito, uma lógica de predador. Ele é carne. Ele é sangue. Ele é a resposta para o vazio.

Dois corações.

Agora ela ouvia dois. O primeiro, o guarda entediado, a uns dez metros. O segundo, mais distante. Vinte, talvez vinte e cinco metros. Um ritmo mais rápido, ansioso. Passos se aproximando pelo corredor.

Tum-dum. Tum-dum.

Tump-tump-tump-tump.

O segundo homem parou em frente à porta. Uma troca de palavras abafadas. O som de um molho de chaves.

A fome tornou-se uma dor lancinante. O vazio em seu centro era um buraco negro, ameaçando consumir o que restava dela. A besta em seu interior se ergueu, não como uma metáfora, mas como uma presença real, uma segunda consciência sobreposta à sua, faminta e furiosa. A prosa de sua mente se desfez. Frases longas e pensamentos complexos se estilhaçaram em cacos de necessidade.

Porta. Aço. Carne. Sangue. Perto.

A moça dos poemas tentou lutar. Agarrou-se a uma memória. Sua mãe, Olívia, ensinando-a a bordar. A linha azul criando uma flor em um tecido branco. A paciência, o cuidado, a criação. Uma âncora de humanidade.

A tranca da porta rangeu.

A âncora se partiu.

Um filete de luz amarela cortou a escuridão, uma lâmina contra seus olhos hipersensíveis. Ela sibilou, um som que não era humano, e se encolheu para o canto mais escuro da cela, um instinto que não sabia que possuía.

“Ainda viva, a vagabunda?”, disse uma voz. Era o segundo homem, o do coração ansioso. Ele cheirava a cachaça e a uma crueldade nervosa.

“Respira. Mal”, respondeu o primeiro. O entediado.

A porta se abriu um pouco mais. A silhueta de um homem com um cassetete na mão se projetou no chão.

A besta observou. Calculou. A distância. A velocidade. A trajetória. A jugular pulsando sob a pele do pescoço do primeiro homem. O cheiro de seu sangue, um perfume inebriante.

Agora.

O movimento não foi um ato de vontade, mas de compulsão. Mônica não se levantou; ela explodiu do canto. A escuridão pareceu se agarrar a ela, uma capa de sombras em movimento. O homem na porta não teve tempo de registrar o que estava acontecendo. Seus olhos se arregalaram, sua boca se abriu para um grito que nunca nasceu.

O impacto foi um som úmido e pesado. O corpo dela, que momentos antes era uma coleção de fraturas, agora era um instrumento de força inimaginável. Suas mãos, que mal conseguiam se fechar, cravaram-se no ombro do homem. Seus dentes, que não eram mais os dentes de uma estudante, encontraram a carne macia de seu pescoço.

O gosto.

Oh, o gosto.

Era como água para um homem morrendo de sede no deserto. Era calor, vida, poder. O sangue quente jorrou em sua boca, e o vazio em seu interior começou a se preencher com uma energia crepitante e terrível. O coração do homem, que ela ouvira com tanta clareza, agora batia em pânico contra seus lábios, um tambor frenético que se afogava em seu próprio ritmo.

Ela o drenou em segundos. O corpo dele ficou flácido em seus braços, um saco de ossos vazio. Ela o soltou, e ele caiu no chão com um baque surdo.

O segundo homem, o ansioso, ficou paralisado por uma fração de segundo, seu cérebro incapaz de processar a cena. A prisioneira moribunda. A explosão de movimento. O seu colega, agora uma casca no chão. Ele ergueu o cassetete, um gesto fútil de desafio.

Os olhos de Mônica se fixaram nele. Não eram mais os olhos castanhos e gentis de antes. Eram poços de escuridão, e no fundo deles, uma fome antiga e satisfeita brilhava.

Ela sorriu, seus lábios e queixo manchados de vermelho.

E avançou.

A luta não durou mais que dez segundos. Ele era forte, treinado na brutalidade, mas estava lutando contra uma força da natureza. Seus golpes com o cassetete eram como galhos secos contra um carvalho. Ela quebrou o braço dele com um movimento casual, depois o outro. O som de ossos se partindo era música para a besta. Ela não o matou rapidamente. Havia uma curiosidade fria em suas ações, uma exploração das novas capacidades de seu corpo. Ela o desmembrou metodicamente, sua mente humana um espectador aterrorizado, incapaz de desviar o olhar do trabalho de suas próprias mãos.

Quando terminou, o corredor do lado de fora da cela era um matadouro. Mônica estava no centro, coberta de sangue, respirando o vapor metálico da carnificina. Seu corpo estava completamente curado. Nenhuma cicatriz, nenhuma dor. Apenas uma plenitude vibrante e uma náusea que começava a borbulhar sob a superfície da saciedade.

O que eu fiz?

A pergunta surgiu, fraca, um sussurro da moça dos poemas.

Sobreviveu, rosnou a besta em resposta. Estamos vivas.

Ela baixou o olhar para as próprias mãos, e um abismo se abriu em sua mente. Eram suas, sentia o sangue quente pulsando nelas, mas não as reconhecia. A forma era… errada. Alongada, tensa, terminando em garras que gotejavam escarlate. Instrumentos de uma eficiência letal que a moça dos poemas observava com o horror de quem vê um monstro vestindo a sua pele. Mãos que deveriam segurar livros, canetas, talvez a mão de um filho. Agora, estavam manchadas com a vida de dois homens. Homens cruéis, torturadores do regime, sim. Mas homens, seres humanos.

A náusea se transformou em uma onda de repulsa. Ela cambaleou para o lado, apoiando-se na parede fria do corredor, e vomitou. Mas não foi comida que saiu, foi o sangue que acabara de beber, agora uma bile escura e espessa. O corpo o rejeitava. A fome era da besta, não sua. A saciedade era dela, mas o alimento, não. Um paradoxo cruel.

Ela estava sozinha. No silêncio. No cheiro de morte que ela mesma criara.

Seus olhos, adaptados à penumbra, captaram um reflexo distorcido. Havia um espelho velho e manchado pendurado torto na parede do corredor, provavelmente para que os guardas pudessem vigiar as esquinas. Por um instante, ela não reconheceu a criatura que a encarava. A forma não era apenas a de uma mulher, mas a de uma predadora perfeita. Havia uma elegância terrível em sua postura, uma fluidez contida que lembrava uma pantera negra, cada músculo definido sob uma pele que parecia absorver a pouca luz. Era uma beleza selvagem, apavorante. Mas, enquanto ela observava, a fera recuou para dentro dela. A fumaça de escuridão se dissipou, a postura tensa se suavizou. O corpo se alongou, reconfigurando-se diante de seus olhos. Era ela, Mônica. Mas uma versão que nunca existira. Parecia mais alta, os ombros mais largos, a cintura mais fina e os quadris mais cheios, uma silhueta de curvas sedutoras que a antiga Mônica jamais possuíra. Era atraente, mas não tanto. Seus cabelos, antes na altura dos ombros, agora caíam em cascatas escuras e espessas pelas costas. E o rosto… eram suas feições, sim, mas refinadas, afiadas por uma simetria impossível. A beleza que esconde a fera. Uma beleza manchada com o sangue seco de seus algozes. Ela ergueu uma mão, e a mulher no espelho imitou o gesto. A mão era sua, definitivamente sua agora, mas parecia mais forte, os dedos mais longos. Mesmo naquela forma humana, ela sentia. A força sobre-humana zumbindo sob a pele. Os sentidos aguçados, que ainda ouviam o gotejar da água a cinquenta metros de distância e sentiam o cheiro do medo que se aproximava.

O choque da adrenalina começou a diminuir, e a realidade de sua nova condição a atingiu com a força de um golpe físico. A imortalidade. O poder. A fome. Não era uma bênção. Era uma maldição. Uma sentença perpétua. Eles a haviam prendido em um porão, mas o que despertou dentro dela era uma prisão infinitamente mais terrível, uma cela feita de sua própria carne e de seus próprios instintos.

Ela ouviu mais corações. Distantes, mas se aproximando. Podia sentir que não existiam outras pessoas aprisionadas por perto, não vivas, pelo menos. Sabia que eram mais guardas chegando, alertados pelo silêncio.

Mônica olhou para o fim do corredor. Uma escada que levava para cima, para a noite, para um mundo que não a reconheceria mais, e que ela não sabia mais como habitar.

A moça dos poemas chorou. A besta afiou as garras.

E, pela primeira vez, as duas concordaram em uma única coisa.

Corra.

Ela se moveu, uma sombra fugindo de si mesma, deixando para trás os restos de sua primeira caçada e os destroços de sua humanidade. A primeira fome havia sido saciada. Mas ela sabia, com uma certeza que gelava sua alma recém-nascida, que não seria a última. A noite lá fora a chamava, não como uma promessa de liberdade, mas como o único lugar onde um monstro como ela poderia se esconder. A escuridão a havia reclamado, e agora, o mundo inteiro era sua cela.

Por Wagner RMS.

Cronologia: próximo texto.

Ouça o Podcast Deep Dive da IA Gemini:

“Mônica Deveraux, a arma secreta do Brasil entre ditadura, espionagem e Trevas Primordiais”.

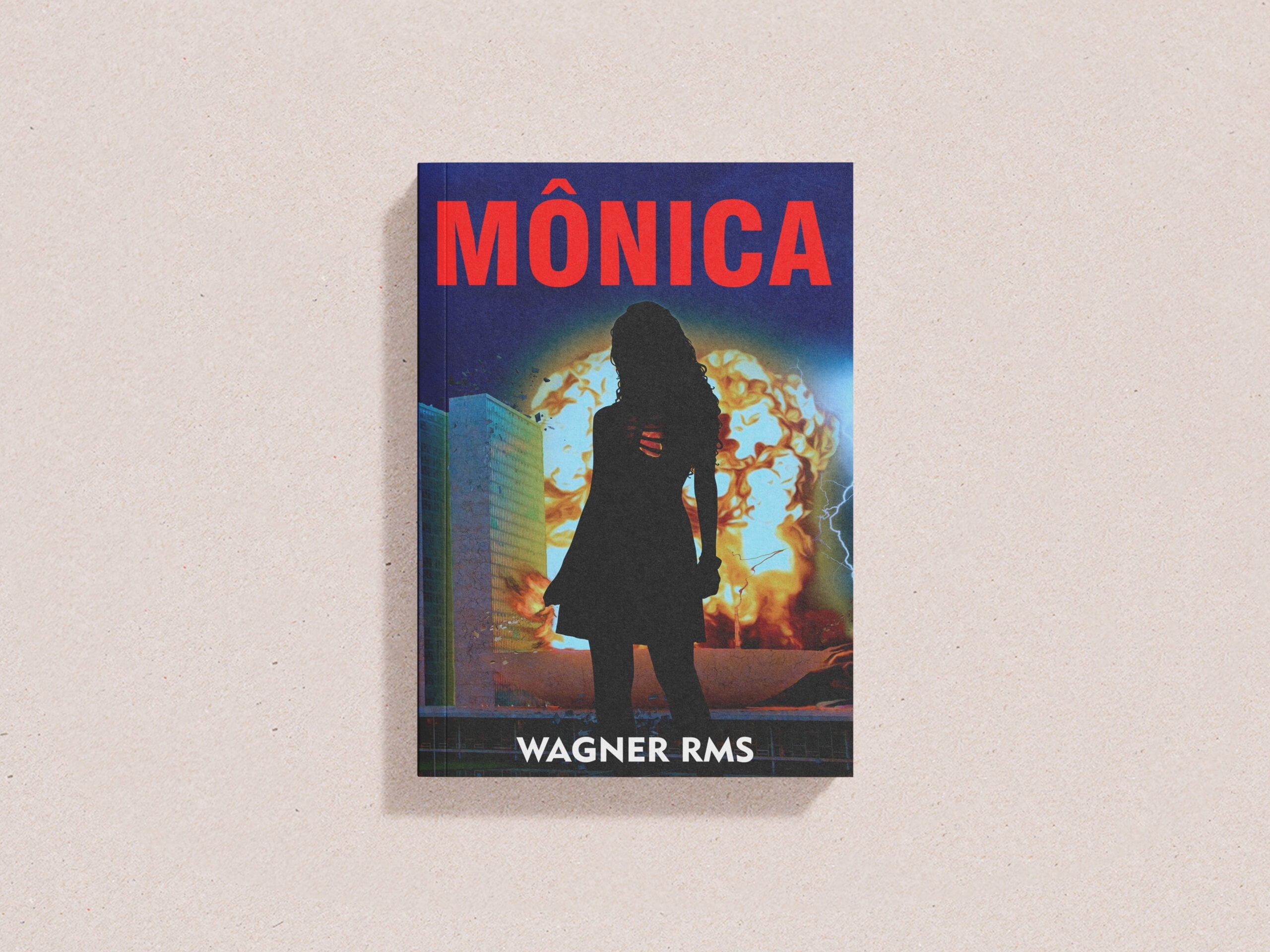

Mônica – Livro 1

Primeiro livro da série Mônica Deveraux, de Wagner RMS. Em pleno regime militar brasileiro, Mônica Alencar Deveraux, jovem inteligente e doce, é presa injustamente e, antes de morrer, é transformada pelo Povo Antigo (sonhos e pesadelos que ainda vivem em florestas e vales esquecidos, e mesmo aqui, nos escuros interstícios da cidade) em uma poderosa Criatura da Escuridão. Hoje, agente federal e uma arma estratégica no jogo dos poderes políticos, Mônica descobre a Amizade e o Amor, mas vê a si mesma como um monstro, apesar desta poderosa brasileira ser tão bela e sedutora. Ela deve se permitir Amar?

Leia MaisMônica – eBook 1

Primeiro eBook da série Mônica Deveraux, de Wagner RMS. Em pleno regime militar brasileiro, Mônica Alencar Deveraux, jovem inteligente e doce, é presa injustamente e, antes de morrer, é transformada pelo Povo Antigo (sonhos e pesadelos que ainda vivem em florestas e vales esquecidos, e mesmo aqui, nos escuros interstícios da cidade) em uma poderosa Criatura da Escuridão. Hoje, agente…

Leia Mais